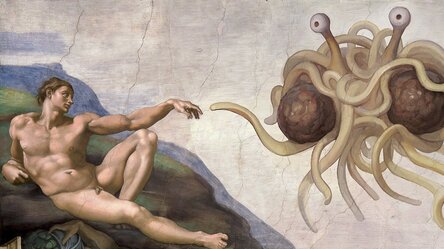

Würdigung, Kritik, Konsequenzen

Neues Stichwort: Die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters – Teil 3

Einspruch gegen die Verwechslung von Glauben und Wissen

Vom Protest gegen den (neo)kreationistischen US-Evangelikalismus zur Kaperung des liberalen Protestantenfestivals in Deutschland – der Überblick zeigt, dass der Pastafarianismus hinsichtlich weltanschaulicher Ausrichtung und kritischer Zielsetzung verschiedene Ausprägungen entwickelt hat. Vergleicht man die deutsche Nudelpiraterie mit den Anfängen bei Henderson, lassen sich vorwiegend drei Modifikationen notieren: Erstens wurde eine bestimmte weltanschauliche Hintergrundüberzeugung festgeschrieben (evolutionärer Humanismus), zweitens hat sich der Fokus der Kritik verallgemeinert (Religionskritik überhaupt) und drittens wurden konfrontativere Methoden der parodistischen Intervention gewählt (gerichtliches Einklagen von Rechten, Enttaufungen, Kirchentagskaperung). Will man die FSM-Satirebewegung aus der Perspektive kirchlich-protestantischer Theologie beurteilen, muss man die fraglichen Verschiebungen berücksichtigen.

Zieht man ihren kritischen Ursprungsimpuls in Betracht, kann man die FSM-Satire theologisch durchaus positiv würdigen, nämlich als berechtigten Einspruch gegen die Ineinssetzung von Glauben und Wissen. Denn ganz abgesehen von dem kruden kreationistisch-fundamentalistischen Missverständnis der Bibel als Handbuch alternativen Weltwissens kann man auch bei der Liaison von konservativer Theologie und Intelligent Design unschwer die Tendenz erkennen, den Glauben von einem bestimmten Weltwissen, nämlich einer bestimmten wissenschaftlichen Auffassung der Weltentstehung, abhängig zu machen. Und überhaupt neigen bestimmte Strömungen des Christentums dazu, den Glauben wesentlich als ein Fürwahrhalten von Offenbarungswissen aufzufassen. Demgegenüber ist grundsätzlich zwischen religiöser Sinndeutung, Daseinsvergewisserung und „Seelengründung“ auf der einen und wissenschaftlicher Welterklärung auf der anderen Seite zu unterscheiden (außerdem innerhalb Letzterer zwischen naturwissenschaftlicher und metaphysischer Theoriebildung).1 Andernfalls wird die Möglichkeit zu glauben unter die Zugangsbedingung gestellt, das moderne Wissen partiell zu negieren.2 Damit aber wird der Glaube mit einem fundamentalen Zwiespalt im Weltverhältnis belastet, der ihm auf Dauer nicht gut bekommt.

Allerdings ist der in Rede stehende Einspruch auch an die Pastafari-Bewegung selbst zurückzuspielen, insbesondere in ihrer generell religionskritischen Variante. Seit ihren Anfängen bezieht sich die FSM-Parodie auf eine „dogmatische“, soll hier heißen: auf eine einseitig lehrhafte und wissensartige Auffassung von Religion. Ihr zufolge besteht selbige eben wesentlich in einem bestimmten Offenbarungswissen, das im Glauben wider die wissenschaftliche Vernunft anzunehmen ist und das nach Maßgabe dieser Vernunft daher per se als indiskutable Obskurität bewertet werden muss. Zugegeben, dieses Selbstmissverständnis von Glauben ist nicht selten auch bei Gläubigen, sogar bei Vertreter:innen von Kirchen und Theologien anzutreffen, und es war vermutlich bei den von Henderson angegriffenen Christen dominant – auf dem DEKT wird man es deutlich seltener finden. Jener „dogmatische“ Typus von Christentum ist nicht „das Christentum“, und er repräsentiert erst recht nicht „die Religion“.

Wer dennoch solche Verallgemeinerungen vornimmt, schießt auf Pappkameraden. Er nimmt eine leicht angreifbare Art für das Ganze und gewinnt damit ein ideales Ziel für seinen Spott, um sich daran so heiter wie bequem der eigenen Überlegenheit zu versichern. Das ist ein bewährtes Verfahren im weltanschaulich-politischen Meinungskampf, zumal im politischen Kabarett. Vielleicht ist es dort auch legitim. Wer aber seinen weltanschaulichen Gegner in solch vereinseitigender, reduzierter und verzerrter Gestalt präsentiert, darf sich nicht wundern, wenn man ihn selbst nicht vornehmlich als Vertreter einer Weltanschauung betrachtet, sondern als Darsteller einer Kabarettgruppe.

Einspruch gegen Dogmatismus

Von Anfang an zielt die Nudelmonsterparodie auf alle Arten von „intoleranter und dogmatischer“ Religion. Auch dieser Kritik kann man aus guten theologischen Gründen zustimmen (sieht man von der Neigung ab, alle Arten von Religion für intolerant und dogmatisch zu halten). Wahrhafte Religion kann nur in freier Aneignung gedeihen. Darum ist sie von autoritativen Glaubensforderungen und von aller Zudringlichkeit gegenüber Anders- oder Nichtgläubigen freizuhalten. Im Sinne eines solchen religiösen „Liberalismus“ wird mancher religiöse Mensch, bei ausreichend vorhandener Unempfindlichkeit gegenüber sprachlichen Derbheiten, auch manchen Wünschen zustimmen können, die in Hendersons Oktolog der „Am Liebsten Wäre Mir’s“ zum Ausdruck kommen.

Allerdings könnte auch hier eine kritische Rückfrage an die Piratenkopftuchträger:innen am Platze sein, unter Berufung auf ein humoristisches Jesus-Wort: „Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge?“ (Mt 7,3). Wäre es möglich, dass sich auch bei den pastafarianischen Kämpfer:innen gegen Dogmatismus und Intoleranz hier und da ein Quäntchen der inkriminierten Laster eingeschlichen hat? Es klingt ja etwa die „strikte“ Festlegung der deutschen Pastafari auf eine weltanschauliche Lehre samt harscher Abkanzelung der widersprechenden Weltanschauung („Spinnerei“) nicht nach der offenen und selbstkritischen Nachdenklichkeit, die man von erklärten Feinden von Dogmatismus und Intoleranz erwarten würde.

Der Dogmatismusvorwurf fällt aber noch in spezifischerer Weise auf die FSM-Jünger:innen zurück, und zwar hinsichtlich der weltanschaulichen Prämissen ihrer Kritik. „Dogmatismus“ in signifikantem Sinne liegt vor, wo unbeweisbare Ansichten gelehrt und wo eine unhinterfragte Annahme selbiger Ansichten gefordert wird. In diesem Sinne kann auch der methodische Naturalismus der Naturwissenschaften, den Henderson mithilfe des Nudelmonsters verteidigte, einen „dogmatischen“ Zug annehmen, dann nämlich, wenn er sich nicht mehr als sinnvolle methodische Restriktion für eine bestimmte Art von Forschung begreift, sondern als Generalschlüssel zur Wirklichkeit. Anders gesagt: Die Naturwissenschaften (bzw. naturwissenschaftlich mehr oder weniger bewanderte Personen) verfallen einem weltanschaulichen Dogmatismus, sofern sie ihren Naturalismus von einer methodischen Maxime für die Erforschung der Natur zur ontologischen Generalaussage über das Seiende erheben.

Man kann sich dies an der von Evolutionsbiolog:innen proklamierten Aussicht deutlich machen, alle offenen Fragen hinsichtlich der Entstehung und Entwicklung des Lebens würden sich früher oder später aus natürlichen Ursachen beantworten lassen. Die dem zugrundeliegende Annahme einer durchgängig natürlich erklärbaren Welt ist als „regulative Idee“ (Kant) für die Naturwissenschaften unverzichtbar, d.h. als methodische Zielidee für deren Erforschung natürlicher Zusammenhänge. Als Überzeugung über das Wesen der Wirklichkeit im Ganzen wird sie zum empirisch unbeweisbaren Glaubenssatz, zum ontologischen Dogma. Die Kritik an diesem Dogma ist das Wahrheitsmoment der (ansonsten völlig unzureichenden) Lehre vom Intelligent Design. Mutiert der Naturalismus in jener Weise von einer Forschungsmaxime zur Weltanschauung, vollzieht sich wiederum ein ähnlicher shift wie beim Intelligent Design: Er wechselt von der Ebene empirischer Wissenschaft zum metaphysischen Denken; und er verschleiert diesen Wechsel (auch vor sich selbst), indem er sich für eine rein „wissenschaftliche Weltanschauung“ ausgibt. Ihr anzugehören, ist nicht schwer. Man muss nur das naturalistische Dogma akzeptieren und keine weiteren erkenntnistheoretischen Fragen stellen. (Sonst fiele womöglich der Schleier, und es würde sichtbar, wie sehr hier die Empirie philosophisch ihr Konto überzieht.)

Der beschriebene Dogmatismus findet sich weniger beim Erfinder des Spaghettimonsters selbst als bei dessen deutschen Nachfolger:innen. Denn sie haben sich mit dem „evolutionären Humanismus“ ausdrücklich auf eine naturalistische Weltanschauung verpflichtet. An ihm aber ließe sich das dogmatische Verfahren gut aufweisen. So lautet eine seiner Grundlehren, dass das Bewusstsein, ein „Ich“ oder „Selbst“ zu sein, mit dem wir Menschen durchs Leben gehen, lediglich eine illusorische Vorspiegelung unseres Gehirns sei, zur Steigerung der evolutionären Chancen der Menschheit. Spätestens in dem Moment, wo aus dieser Lehre ethische Konsequenzen für ein gutes Leben (von wem eigentlich? von Gehirnen?) gezogen werden sollen, verstrickt sich diese Anschauung schon sprachlich in unauflösbare Aporien. Aber diese Probleme werden standhaft geleugnet, jedenfalls führen sie nirgendwo zur Infragestellung der Grundannahme – sie bleibt als unbezweifelbares Dogma sakrosankt.3

Einspruch gegen Intoleranz

Auch religiöse Intoleranz wird von den Nudelpiraten gerne angeprangert. Darin ist ihnen unumwunden zuzustimmen. Allerdings verraten ihre satirischen Aktivitäten selbst ein gerüttelt Maß vom Ungeist der Unduldsamkeit. Die Schilder am Ortseingang von Templin mit dem skurrilen FSM-Symbol parodieren die in Deutschland geübte Praxis, Kirchengemeinden an Ortseingängen auf ihre Gottesdienste hinweisen zu lassen. Die Lächerlichkeit des Nudelmonsters soll die christlichen Gottesdienste lächerlich machen – und zielt eigentlich auf die Abschaffung des Hinweisschilder-Privilegs. Die clownesken Passbilder mit Nudelsieb oder Piratentuch persiflieren das Ausnahmerecht für religiöse Minderheiten, sich aus Gewissensgründen auf amtlichen Papieren mit Kopfbedeckung abbilden zu lassen. Auf diese Weise sollen sowohl die religiöse Gewissensbindung als auch das betreffende Ausnahmerecht lächerlich gemacht werden – mit dem eigentlichen Ziel der Abschaffung des Letzteren. Die „Enttaufungen“ per Föhn sollen die Lächerlichkeit der religiösen Annahme vor Augen führen, ein ritueller Akt wie das Benetzen mit Wasser könne irgendeine ernsthafte Bedeutung haben – und zielen damit pars pro toto auf die Demaskierung der Unsinnigkeit der (christlichen) Religion überhaupt.

Unübersehbar sind solche Aktionen von missionarisch antireligiösen Motiven angetrieben. Die Botschaft: Religion ist eine lächerliche Angelegenheit, also kommt endlich zur Vernunft und lasst es bleiben! Leider steht jeder missionarische Eifer in der Gefahr, intolerant zu werden, zumal bei anhaltender Verstockung der Adressierten. So auch hier. Dabei lässt sich zwischen einer intersubjektiven und einer gesellschaftlich-politischen Ebene von (In-)Toleranz unterscheiden.

Ein gewisser Hang zur intersubjektiven Intoleranz liegt schon in der Überhöhung der eigenen Weltanschauung zur einzig vernünftig vertretbaren Position. Wer seiner selbst so selbstzweifelsfrei gewiss ist (abgesehen vom illusionären Charakter dieses Selbst), für den erübrigt sich schon das Interesse und erst recht ein respektvoll-neugieriger Dialog mit der anderen Position; sie wird zum bloßen Objekt von Spott und Belehrung. Achtet man auf diese Selbstverabsolutierung, sehen die Pastafari ihren Lieblingsfeinden, den „Fundamentalisten“,4 auf einmal überraschend ähnlich, trotz Piratentuch.

Mit weltanschaulicher Selbstherrlichkeit geht psychologisch die Geringschätzung anderer Positionen einher. Daraus wiederum kann eine gewisse Grobheit im Umgang hervorgehen. Wer sich als „evolutionärer Pastafari“ engagieren will, darf keine Skrupel haben, die religiösen Gefühle anderer zu verletzen. Denn diese Absicht gehört zum provokativen Programm der Pastatruppe – im Kampf für die Wahrheit auf solche Pathologien Rücksicht zu nehmen, fiele einem Enttaufungsaktivisten im schönsten Stripper:innen-Traum nicht ein. Wohlgemerkt dürfte hinter solcher Unfreundlichkeit in aller Regel nicht menschliche Bosheit stehen, sondern bares Unverständnis, gestützt vom Dogmatismus des eigenen und vom eingebildeten Dogmatismus des fremden Glaubens. Der Grundsatz dieses Amalgams von Ignoranz und Intoleranz lautet: „Was ich nicht verstehe, das darf es auch nicht geben.“5 Oder spezifischer formuliert: „Weil mir nichts heilig ist als die Vernunft (so wie ich sie verstehe), darum darf auch anderen nichts anderes heilig sein.“

Dieser Grundsatz kommt auch auf gesellschaftlich-politischer Ebene zur Wirkung. Dies ist noch nicht unbedingt dort der Fall, wo vermeintliche Privilegien der Mehrheitsreligion und ihrer Kirchen angeprangert werden (Schilderstreit). Zwar ist dabei durchaus Religionsintoleranz als Motor mit im Spiel, und im Hintergrund steht das Ideal einer Gesellschaft, in der die Religion (zumindest) keine öffentliche Rolle mehr spielt, sondern zur unsichtbaren Privatsache (von möglichst wenigen) geworden ist. Insofern wird auch hier Religionsintoleranz politisch. Man kann solche Privilegienkritik aber auch als Frage der Neuaushandlung von Rechten zwischen konkurrierenden Interessengruppen in einer pluraler gewordenen Gesellschaft betrachten. Offen sichtbar wird die politische Religionsintoleranz dort, wo sich der Aktivismus gegen die Rechte religiöser Minderheiten richtet (wenn auch kaum je explizit, sondern immer in der Maskerade der Satire). Wer mit seiner Persiflage beispielsweise Sonderrechte bei der Führerscheinbebilderung infrage stellt, agitiert damit gegen eine Manifestation positiver Religionsfreiheit. Im Namen der negativen Religionsfreiheit plädiert sie (oder er) mit den entsprechenden Klagen und Beschwerden für eine religionsintolerante Gesellschaftsordnung. Nirgends lüftet daher der Nudelspaß die Clownsmaske so weit wie auf den Passbildern mit pastafarianischer Kopfbedeckung.

Zum kirchlichen Umgang mit Religionsspott

In der gelegentlichen Begegnung mit der Spaghettimonsterbewegung stellt sich für Angehörige von Christentum und Kirchen die Frage, wie sie sich zu deren mehr oder weniger aggressivem Religionsspott verhalten sollten. Sind hier vorwiegend Humor, Toleranz und Dialog gefragt, schon um nicht den Vorwurf kirchlicher/christlicher/religiöser Intoleranz und Humorlosigkeit zu bestätigen? Oder ist Abgrenzung angezeigt, schon um dem verdeckten Dogmatismus und der maskierten Intoleranz der Nudelsatiriker entgegenzutreten? Auch bei der Beantwortung dieser Fragen ist zwischen verschiedenen Ebenen zu unterscheiden.

Hinsichtlich der Begegnung in der öffentlich-politischen Sphäre ist die Antwort klar. Zur Religionsfreiheit einer freiheitlichen Gesellschaft gehört das Recht zur ausdrücklichen, auch spöttisch-herablassenden Ablehnung von Religion(en). Man mag der Ansicht sein, dass solcher Religionsspott dem gesellschaftlichen Frieden eher abträglich als zuträglich ist. Aber im Namen der gesellschaftlichen Freiheit sollte man auch als religiöser Mensch und als religiöse Institution dafür eintreten, dass andere meine Religion aufs Korn nehmen dürfen. Die religiöse Kränkung, die davon womöglich ausgelöst wird, ist im Namen der Freiheit zu ertragen. Und selbst wenn der Spott für manche Mitgläubige den Tatbestand der Gotteslästerung zu erfüllen scheint, ist darauf zu insistieren, dass in einem freien und weltanschaulich neutralen Staat solches grundsätzlich erlaubt sein muss. (Gott selbst ist darüber ohnehin erhaben.)

In der persönlichen Begegnung kommt es ebenfalls zuerst darauf an, die religiöse Kränkung auszuhalten, in welcher Intensität sie auch immer empfunden werden mag. Vielleicht hilft dabei die Besinnung auf den schwierigen Stand der Religion in unserer Gegenwart: Unter den geistigen Bedingungen der westeuropäischen Spätmoderne ist sie ein „seltsam Ding“. Daraus kann ein gewisses Verständnis erwachsen für die verbreitete Verständnislosigkeit gegenüber dem Religiösen, die zumindest in Deutschland hinter dem Pastafarianismus steht. All das mag auch mit Bildungsproblemen und persönlicher Ignoranz zu tun haben – im Prinzip gilt jedoch, dass der Zugang zur Religion letztlich keine Frage des eigenen Willens ist. Daher ist das religiöse Unverständnis in letzter Instanz ein Schicksal, das nicht persönlich zuzurechnen ist. Dass mitunter auch Aggression gegenüber diesem fremdartigen Weltverhältnis entsteht, ist ebenfalls verständlich. Die mitunter erwachenden Gegenaggressionen gegen die Religionsspötter sollten von der christlichen Tugend der Sanftmut reguliert werden, sich also mindestens höflich artikulieren.

Für Verantwortungsträgerinnen kirchlicher Institutionen – man denke an den evangelischen Kirchentag – stellt sich die Frage nach dem Umgang mit dem Nudelkabarett noch einmal anders. Hier vermischen sich Fragen der Außen- und der Innenwirkung: Welches Bild von sich vermittelt die Institution gegenüber der Öffentlichkeit, etwa wenn sie dem Spott über sich selbst bei Veranstaltungen – großmütig? naiv? – Raum gewährt? Mit welchen unterschiedlichen Reaktionen ist bei den Mitgliedern zu rechnen, und wie sind sie zu gewichten?

Entscheidungen in diesen Fragen (die sich glücklicherweise selten stellen) sind vielleicht komplizierter, als es zunächst scheint. Alles in allem spricht aber doch wenig dafür, der Religionsparodie im Piratenlook eine kirchliche Bühne zu geben. Schon die Verantwortung für die religiösen Gefühle anderer gebietet den Abweis derartiger Satireanfragen, vielleicht auch der legitime Impuls institutioneller Selbstachtung. Zudem steht einer Institution, die sich gegen Intoleranz einsetzt, die Öffnung für Pastafari nicht gut zu Gesicht.

Last but not least hat die Kirche auch Verantwortung für Geist und Geschmack. Wenn nicht alles täuscht, hat der Witz des Spaghettimonsters nach 20 Jahren einiges von seiner Frische eingebüßt. In Deutschland kommt hinzu, dass die Verpflichtung auf den naturalistischen Atheismus dem Nudelwesen etwas dogmatisch Verkrampftes verliehen hat. Und wie sollte der Naturalismus dem Humor auch förderlich sein? Wo der menschliche Geist in den Naturprozessen neuronaler Systeme verloren ging, ist mit Geistesblitzen kaum mehr zu rechnen.

Martin Fritz, 09.04.2025

Internetseiten

Church of the Flying Spaghetti Monster, https://www.spaghettimonster.org

KdFSM Deutschland, https://www.pastafari.eu

KdFSM Österreich, https://pastafari.at

Giordano-Bruno-Stiftung, https://www.giordano-bruno-stiftung.de

Literatur

Alford, Alex (2023), „The Man and the Monster“, YouTube, 18.2.2023, https://youtu.be/-yT6eC2DX9g.

Cusack, Carole M. (2010), Invented Religions. Imagination, Fiction and Faith, Farnham: Ashgate.

European Court of Human Rights (2021), „De Wilde v. the Netherlands“, Appl. no. 9476/19, 9.11.2021, https://tinyurl.com/mvv57fnf.

Fritz, Martin (2021), „Christlicher Fundamentalismus“, ZRW 84,4, 309–318 (https://tinyurl.com/2xwn5k2j).

Fritz, Martin (2022), „Lobbykonkurrenz im säkularen Spektrum. Zur Gründung des ‚Zentralrats der Konfessionsfreien‘“, ZRW 85,5, 333–341 (https://tinyurl.com/54pwc7f6).

Fritz, Martin (2023), „Naturalistische Heilsversprechen. Eine Auseinandersetzung mit der Lebensauffassung des ‚evolutionären Humanismus‘“, ZRW 86,2, 83–103 (https://tinyurl.com/mvkfv5yj).

Henderson, Bobby (2005), „Open Letter to Kansas School Board“, Church of the Flying Spaghetti Monster, Januar/Mai 2005, https://tinyurl.com/p26u4p4p (dt. bei Pleh 2024, 213–216).

Henderson, Bobby (2006), The Gospel of the Flying Spaghetti Monster, New York: Villard.

Henderson, Bobby (2007), Das Evangelium des Fliegenden Spaghettimonsters, übers. von Jörn Ingwersen, München: Goldmann Manhattan.

Lamprecht, Harald (2012), „Rücksicht auf Religion? Mit dem Nudelsieb gegen Religionsfreiheit“, Confessio, 23.12.2012, https://tinyurl.com/3n7d236k.

Lamprecht, Harald (2016), „Pastafaris gegen Religionsfreiheit. Warum das Nudelmonster nicht wirklich lustig ist“, Confessio, 21.12.2016, https://tinyurl.com/3mkja762.

Pleh, Alexander (2024), Antireligiöse bzw. antikirchliche Gemeinschaften als Weltanschauungsgemeinschaften im Sinne des Religionsverfassungsrechts des Grundgesetzes. Dargestellt am Beispiel der „Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters Deutschland e.V.“, Frankfurt a.M.: Lang.

Schmidt-Salomon, Michael (2019), Entspannt euch! Eine Philosophie der Gelassenheit, 4. Aufl., München: Piper.

Schrader, Christopher (2007), Darwins Werk und Gottes Beitrag. Evolutionstheorie und Intelligent Design, Stuttgart: Kreuz.

Wakonigg, Daniela (2017), „Eine religionsphilosophische Betrachtung des Pastafarianismus“, in: Daniela Wakonigg und Winfried Rath, Das Fliegende Spaghettimonster. Religion oder Religionsparodie?, Aschaffenburg: Alibri, 13–93.

Anmerkungen

- Vgl. Ulrich Barth, „Abschied von der Kosmologie. Welterklärung und religiöse Endlichkeitsreflexion“ (1995), in: ders., Religion in der Moderne (Tübingen: Mohr Siebeck, 2003), 401–426.

- Vgl. dazu Fritz 2021.

- Siehe dazu Fritz 2023.

- Vgl. die Bitte aus dem „Monsterunser“: „Und führe uns nicht nach Kansas, sondern erlöse uns von den Fundamentalisten“ (https://www.pastafari.eu/kirche/monsterunser). Die Bitte, in Deutschland formuliert, ist ein Relikt der ursprünglichen Spaghettimonsteridee und ihrer antikreationistischen Stoßrichtung. Von Deutschland aus ist Kansas weit – und für die Jagd auf Fundamentalist:innen jedenfalls der DEKT nicht der ideale Ort.

- Lamprecht 2012.

Ansprechpartner

PD Dr. theol. Martin Fritz

PD Dr. theol. Martin FritzAuguststraße 80

10117 Berlin